Il Mantra del Rock

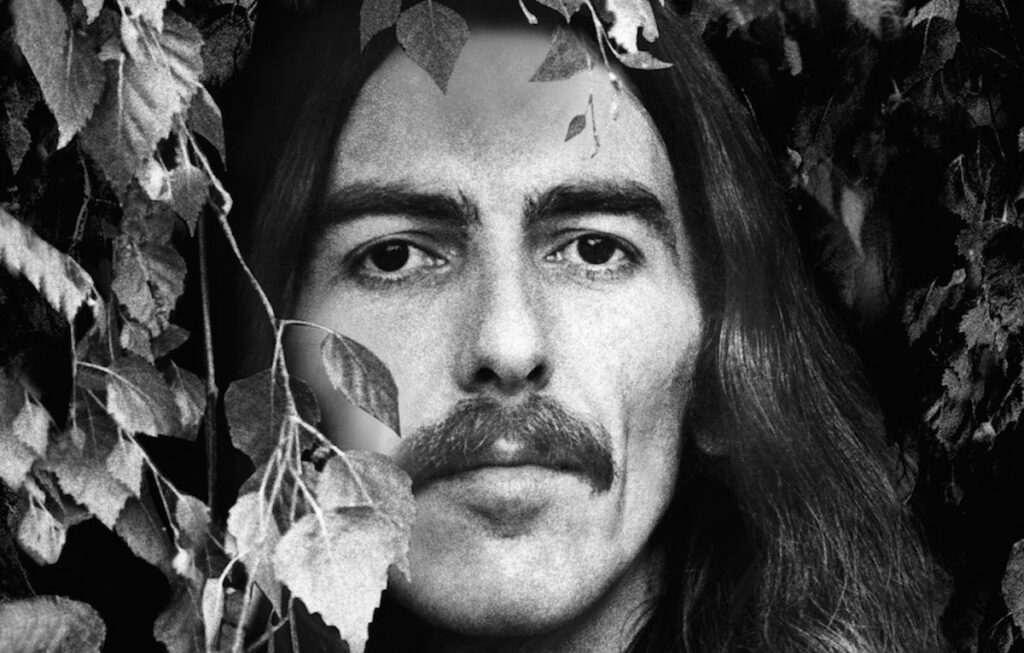

Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo“, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

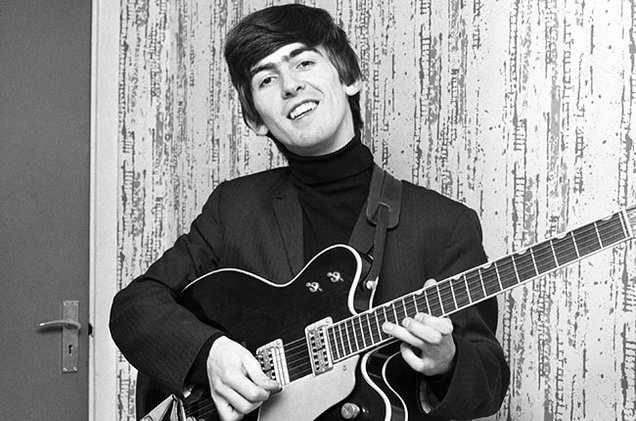

Cresciuto in una famiglia proletaria (il padre era un autista di autobus), George era il più piccolo e timido di quattro figli. Molto presto la madre si accorse della sua passione per le chitarre, che disegnava sui quaderni scolastici e acconsentì, nel 1957 a comprargliene una di seconda mano al porto di Liverpool. George iniziò così ad avvicinarsi alla musica e imparò a suonare quando era adolescente. Nel 1956 fondò assieme al fratello maggiore e ad alcuni amici il gruppo dilettantistico dei Rebels. Intanto lavorava come elettricista.

Poco dopo, nel 1958, il compagno di scuola Paul Mc Cartney, notato il suo talento, lo presentò a John Lennon che aveva fondato il gruppo dei Quarrymen. Vista la giovane età (appena quindici anni) Lennon, che era il leader del gruppo, non lo accettò subito ma ritenne la sua bravura indispensabile per la crescita musicale del complesso: «Così Paul e io viaggiavamo sullo stesso autobus, indossavamo la stessa uniforme della scuola, tornavamo a casa dal Liverpool Institute. Scoprii che aveva una tromba e lui scoprì che io avevo una chitarra, e ci mettemmo insieme. Io avevo circa tredici anni, lui forse ancora tredici anni, o già quattordici.»

Nei primi mesi del 1960 il gruppo, dopo aver cambiato vari membri e nomi (gli unici componenti fissi furono George, Paul e John), adottò il nome di The Beatles.

Nello straordinario decennio che vide il gruppo sul tetto del mondo, crebbe la sua fama di chitarrista e compositore. Ma la sua forte personalità ed il suo talento, sin troppo sacrificato, provocavano in lui forti frustrazioni. Ecco perché egli sentì la necessita di avvicinarsi alle filosofie orientali e ciò avvenne grazie al maestro indiano Ravi Shankar: proprio questa nuova spiritualità ritrovata lo porterà ad essere tra i primi musicisti ad introdurre il suono di alcuni strumenti orientali nella musica rock, come il sitar.

Malauguratamente, già nell’aprile del 1970 la mostruosa macchina da soldi chiamata Beatles presentava crepe sempre più evidenti. Le discussioni erano all’ordine del giorno, la comunanza d’intenti tra i vari membri era, ormai, un vago ricordo e l’ispirazione andava scemando. Il gruppo più grande del mondo non sembrava poi così grande, lacerato com’era da interessi personali, divergenze artistiche e tossicodipendenze. Non più amici ma soci in affari che, per lavoro, suonavano l’uno nelle canzoni degli altri. Una situazione difficilmente sostenibile in cui diventava estremamente difficile mantenere l’equilibrio e la concentrazione. I Beatles apparivano arrabbiati, sfiniti, demotivati, lontani anni luce dallo splendore della Beatlemania.

George Harrison, in particolare, pativa questa situazione a causa del suo carattere introverso ma anche per via della continua lotta durata un decennio, tesa ad affermare il suo talento. Dalle timide note di Don’t Bother Me, passando per la tenera I Need You e Love You To fino alle magnifiche While My Guitar Gently Weeps e Long Long Long, era tutto un continuo sgomitare per cercare di spezzare il dominio assoluto del binomio Lennon – Mc Cartney.

Proprio nel tentativo di affermarsi definitivamente come autore, già alla fine degli anni ‘60, George Harrison aveva composto due album solisti, Wonderwall Music (1968) ed Electronic Sounds (1969) che, pur contenendo notevoli spunti sperimentali e interessanti commistioni tra sonorità orientali e occidentali, non avevano riscosso alcun successo commerciale.

La meritata consacrazione come autore arrivò qualche mese dopo, nell’esatto momento in cui la parabola beatlesiana stava giungendo alla fine. Fu allora che egli dette alla luce i suoi capolavori: Something e Here Comes The Sun, due delle migliori composizioni in assoluto dei Favolosi Quattro.

L’ormai ex “terzo” Beatle (cosi come a torto o a ragione era sempre stato considerato, anche se in qualità di autore e produttore era stato molto prolifico) era pronto e maturo per la sua carriera da solista: era arrivato il momento di spiccare il volo, di entrare negli anni ‘70.

Perché nella vita tutto passa e tutto deve passare!

Così, dopo il triste scioglimento dei Beatles, egli proseguì il suo cammino come cantante, raccogliendo consensi con album come All Things Must Pass e Living in the Material World. Attratti dall’inedita, indiana dolcezza delle atmosfere, ora gioiose ed ora malinconiche, che permeano l’album, con queste due raccolte George si guadagnò finalmente il rispetto di tutti; dei musicisti e dei compratori di dischi.

E se il capolavoro della raccolta si intitola Isn’t It A Pity, il singolo trainante fu My Sweet Lord. Qui Harrison è al suo massimo potenziale, senza paura. Le vicende di plagio che hanno compromesso la memoria storica di questo brano sono, benché provate e giustificate, poco incidenti sul giudizio generale che tutti, critica e pubblico espressero su di esso: resta un grandioso esempio di canzone universale, una preghiera pop semplicissima e squisita. Quanti avranno pensato a suo tempo che il Lord del titolo e del testo fosse il Dio cristiano? Niente di tutto questo invece, Harrison era in realtà, e lo sarà per tutta la sua vita, in tutt’altre culture e filosofie affaccendato.

Questo disco simboleggia il periodo d’oro del chitarrista dei Beatles, entrato in forma, per così dire, proprio mentre la formazione a cui apparteneva si era sfaldata; forse, chissà, proprio per quello!

In quell’anno magico trovò persino l’energia per regalare al suo amico ed ex-compagno Ringo Starr la canzone, It Don’t Come Easy, grande e piacevole successo pop, ricordata come una tra le più belle del suo repertorio: la firma fu di Starkey ma la canzone fu tutta del generoso Harrison.

Davvero altri tempi! Senza poi dimenticare il trionfale Concert for Bangladesh del 1971, primo evento musicale a scopo benefico, insieme a icone rock del calibro di Eric Clapton e Bob Dylan.

George Harrison è morto prematuramente il 29 novembre 2001, a soli 58 anni a causa di un cancro. Da tempo aveva scelto di vivere isolato, in campagna o su un’isola, ma questo non era bastato ad allontanare da lui la curiosità e le morbosità. Nel dicembre 1999 fu accoltellato per dieci volte da un folle entrato nella sua villa vicino Oxford: fu la moglie Olivia a salvargli la vita, rompendo una lampada sulla testa dell’aggressore.

Morto a Beverly Hills (Los Angeles) nella villa di Ringo Starr, il suo corpo è stato cremato e come egli aveva chiesto le ceneri, raccolte in una scatola di cartone, sono state poi sparse secondo la tradizione induista nel Gange, il sacro fiume indiano.

Inserito nel 2004 nella Rock’n’Roll Hall of Fame, nel 2011, a dieci anni dalla sua scomparsa, gli è stato dedicato un documentario dal regista Martin Scorsese, dal titolo George Harrison: Living In The Material Word.

Articolo Sublime, nel flusso di George. 🤎

Grazie Barbara Chiarini 💜