La mia vita in una compilation musicale (C’est la Fucking vie)

L’ex scuola in mezzo alla campagna ospita ora alcune sale prova.

Quando il gruppo mi porta lì, è sera.

Il mio sguardo di bambina si entusiasma di fronte all’immobile fatiscente.

Il buio conferisce nuove forme a quelli che di giorno sembrano alberi.

Qualcuno canticchia “mountains and valleys, can’t you hear them sighing”.

Mi batte il cuore. Per la prima volta in vita mia farò parte di una band sfidando la mia proverbiale timidezza.

Questo lo devo a Gio, è stato lui a voler far esaudire questo mio desiderio, altrimenti nessuno ci avrebbe pensato.

“Ma come, ha ben tre nomi e voi non sapete come chiamare il gruppo!” persino Genoveffa l’aveva notato. Era un po’ la storia della mia vita questo esserci, ma non esserci.

Finalmente avrei potuto – quella sera- cantare.

Io che parlo sempre a bassa voce e che non ho molta estensione vocale. Io che la mia insegnante di canto diceva: “Però hai un timbro che si riconosce, devi solo impegnarti e fare gli esercizi”.

Le scale diroccate ci conducono al primo piano. Di fianco alla nostra saletta ce n’è un’altra, con un alieno disegnato sulla porta. Non è la “nostra”, ma quella porta attira la mia attenzione. Sorrido guardando quell’essere che sembra somigliare tanto a me.

La sala assegnata a noi, gli “Special Guest”, è quella piccola e stretta, ma a me sembra un reggia.

Sauro mi sorride coi suoi trecentosessantacinque denti d’avorio.

Arrossisco e mi rendo conto che – di lì a poco- dovrò aprire la bocca per far sentire la mia voce mentre Freddi, il batterista, attacca con il suo solito benevolo entusiasmo.

L’introverso bassista, con rispettoso silenzio, muove le corde senza troppa sicurezza.

Sto invadendo, senza saperlo, il loro territorio.

Potrebbe nascere qualcosa di buono, o forse no.

“Iniziamo con qualcosa di soft” dice Sauro .

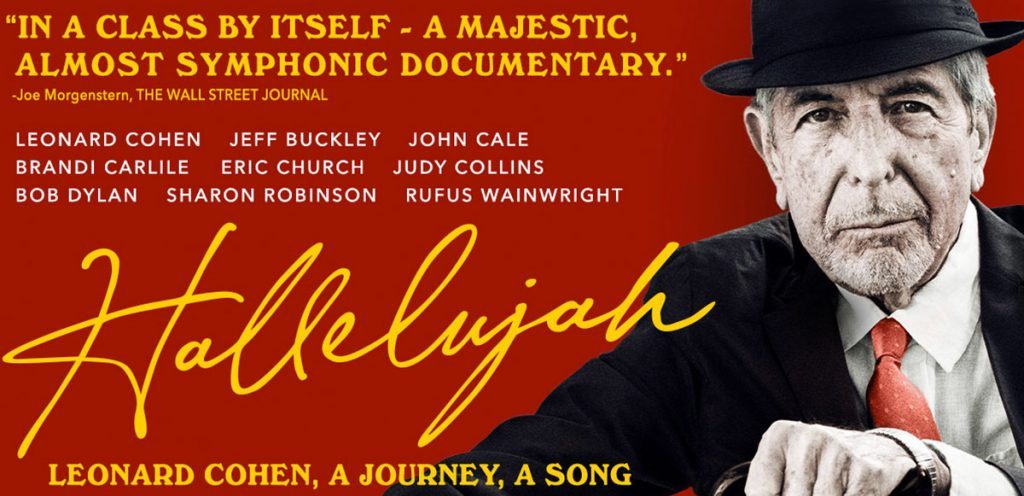

Le note di “Hallelujah” di Leonard Cohen iniziano a volare prima basse poi alte, fino a fare un doppio carpiato in dimensioni altre da noi.

Con devoto rispetto e un certo timore reverenziale intono le prime note. Intuisco che i ragazzi attorno a me si aspettassero una voce più docile, mentre vengono investiti da qualcosa di familiare e straniante al contempo.

Avremmo potuto chiamarci gli Unhemlich, penso tra me e me. Con quel termine i tedeschi definivano infatti ciò che è perturbante, ovvero intimo, confortevole, fidato, ma inquietante.

C’è ancora troppa lucidità. Se penso mentre canto, non sono ancora “dentro”.

Arriva, però, l’attimo, il dono divino.

Sauro suona e mi si avvicina mentre io, si, lo faccio. Canto quel pezzo.

Mi esce così : “…and love is not a victory march, it’s a cold and it’s a broken Hallelujah “.

Ci guardiamo.

Non so se la voce sia uscita bene o male, ma io l’ho fatto: ho superato l’imbarazzo.

ALCUNI MESI DOPO

Sauro passa a prendermi da casa. Siamo pronti per il nostro primo concerto. La via Emilia fuori dal finestrino è una madre che ci culla. “C’est la fucking vie” dice lui, mentre io rido piano e tremo. Lui alza il volume della radio. David Bowie intona: “Oh no, not me, we never lost control”. Il castello di Vignola è un’invitante ciliegia sulla torta. Manca poco e saremo a Guiglia.

Scendo dall’auto, mentre il cuore -organo traditore- rimbalza.

Ho messo i camperos, eppure inciampo. Rischio di cadere, ma no.

Sauro è lì, se ne accorge.

Non mi lascia cadere e mi prende la mano.

Ha più paura di me, ma non lo ammetterebbe mai.

Manca poco, ci guardiamo. It’s the final countdown. Trecentosessantacinque denti ed entriamo.